本記事では次のような方に向けて、広葉樹ケヤキの基本知識から、葉や樹皮での見分け方、木材としての特性、家具・建築での活用法まで網羅的に解説します。

- ケヤキの特徴がわからず、ほかの樹木と見分けられない

- 家具や建築材としてのケヤキの品質を判断できない

- ケヤキ材の選び方やメンテナンス方法がわからない

本記事を読むことでケヤキの木を見分け、用途に応じた木材選定ができるようになります。高級木材であるケヤキの価値を理解し、長く愛用できる家具や建築材を選ぶための知識が身につきます。本記事のポイントは次の通りです。

- ケヤキは日本を代表する高級広葉樹で強度と美しさに優れる

- 硬く耐久性が高い反面、加工難易度と価格が高い点が課題

- ナラ・センを比較して特性や用途別の選び方を見極めるのが大切

- 赤青ケヤキの違いや木目・色味で用途に合わせた選択が必要

- しっかりとメンテナンスをすることで、ケヤキの魅力を長く楽しめる

ケヤキ材の選定や品質判断でお悩みの方は、豊富な在庫と専門知識をもつ山二物産へご相談ください。原木から加工済み材まで、用途に応じた最適なケヤキ材をご提案いたします。

ケヤキ(欅)とは?広葉樹ケヤキの基本知識と分布

ケヤキは日本を代表する広葉樹で、古くから高級木材として重宝されてきました。木目が美しく、硬さと強度に優れるため、家具や建築材として幅広く利用されています。街路樹としても親しまれる樹種で、目にしたことがある方も多いでしょう。

ここでは、ケヤキの分類から分布、木材としての特性まで基本知識を解説します。

欅(ケヤキ)の分類と原木分布

ケヤキはニレ科ケヤキ属に分類される落葉高木です。日本固有種として本州・四国・九州に広く自生しており、とくに関東から東北地方に良材が多く分布しています。ケヤキの木は樹高20m以上に成長し、樹齢千年を超える巨木も存在します。

県立林木試験場の大津正英農学博士によれば、樹齢千五百年以上であり、今後、数百年は樹勢ますます盛ん

引用元:東根市|日本一の大ケヤキ(最終閲覧日2025年10月31日)

原木は主に天然林から伐採されますが、近年は資源保護のため計画的な管理が進められています。広葉樹ケヤキは成長が遅く、良質な木材になるまで数十年単位の期間がかかります。このため、希少価値が高く、高級木材として扱われています。ケヤキの基本情報は以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 分類 | ニレ科ケヤキ属(落葉広葉高木) |

| 学名 | Zelkova serrata |

| 分布 | 本州・四国・九州 |

| 樹高 | 20m以上 |

| 樹齢 | 数百年~1000年以上例もあり |

| 主要産地 | 埼玉県、宮城県、福島県、三重県など |

ケヤキは丈夫で美しい木材として、伝統的に建築材や家具材に利用されてきました。ほうきを逆さにしたような樹形で整い、庭木や街路樹としても愛用されます。

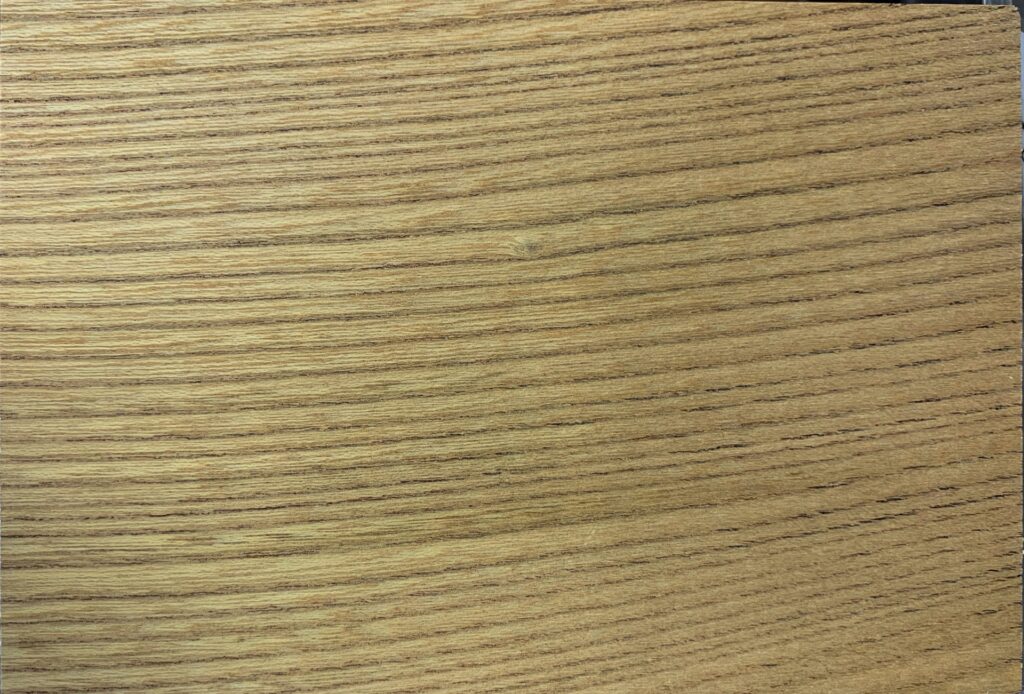

木材としてのケヤキの特徴(比重・硬さ・木理)

木材としてのケヤキは、気乾比重約0.6〜0.7と広葉樹のなかでも高密度。高い比重により、硬さと強度に優れ、耐久性がとても高いのが特徴です。木理(木の繊維が通っている方向や模様)ははっきりとしていて美しく、とくに強い木目が魅力です。

ケヤキの葉っぱはギザギザとした形で、秋には黄褐色~赤色に紅葉します。

樹皮が特徴的で、灰褐色の不規則な鱗片状です。

加工はややむずかしいですが、仕上がりの美しさと耐久性から、高級家具や寺社建築に使われています。ケヤキの木材としての特性は次のとおりです。

| 特性 | 数値・内容 |

|---|---|

| 比重 | 約0.6〜0.7(気乾状態) |

| 硬さ | 広葉樹のなかでも硬質 |

| 強度 | 曲げ強度・圧縮強度ともに高い |

| 耐久性 | 非常に高い(腐朽・虫害に強い) |

| 木理 | はっきりした美しい木目 |

| 加工性 | ややむずかしい(硬質のため) |

| 仕上がり | 黄色味を帯びて光沢があり、高級感がある |

ケヤキは硬くて重厚なため、耐久性や強度が求められる建築材や家具材に多く使われています。加工には熟練を要しますが、仕上がりは美しく高級材として重宝される樹種です。

ケヤキ木材のメリットとデメリットを徹底比較

広葉樹ケヤキは高級木材として高く評価されていますが、メリットとデメリットの両方を理解することが重要です。高い耐久性や美しい見た目を誇る一方で、加工のむずかしさやコスト面の課題もあります。

ケヤキの木を木材として選ぶ際は、用途や予算に応じた判断が必要です。ここでは、ケヤキ材の長所と短所を具体的に比較し、木材選定のポイントを解説します。

ケヤキ材のメリット|耐久性・美観・経年変化の魅力

ケヤキ材の大きな魅力は、優れた耐久性です。気乾比重約0.6〜0.7の高密度により、曲げ強度や圧縮強度が高く、長期間使用できます。腐朽や虫害にも強いため、寺社建築や大黒柱に使われてきました。

はっきりとた力強い木理が際立ち、とくに柾目面の木目は格調高い雰囲気を演出します。経年変化により、色は深みを増し、艶が出て風格が増します。広葉樹ケヤキは使い込むほど美しくなる特性があり、高級家具や工芸品に最適です。

また、硬さがあるため傷がつきにくく、テーブルや椅子などの日常使いの家具にも適しています。

| メリット | 詳細 | 適した用途 |

|---|---|---|

| 高い耐久性 | 曲げ強度・圧縮強度に優れる。 | 構造材・大黒柱など |

| 腐朽・虫害に強い | 心材は特に耐朽性が高く、長期間の使用に耐える。 | 寺社建築・外装材など |

| 美しい木理 | 明瞭で力強い木目が美しい。 | 高級家具・床材など |

| 経年変化の美しさ | 時間の経過とともに色味が深まり、艶が出て風合いが増す。 | テーブル・座卓など |

| 傷つきにくい | 硬い木材のため、表面が傷つきにくく耐久性が高い。 | 椅子・カウンターなど |

| 加工後の安定性 | 乾燥させると安定しており、狂いが少ない。 | 建具・家具など |

| 高い価値 | 希少価値と歴史的価値が高く、高級材として資産価値が落ちにくい。 | 工芸品・骨董など |

ケヤキ材は美しい木目と高い耐久性・安定性をもち、経年変化が楽しめる点も魅力です。

ケヤキ材のデメリット|加工難度・反り・コスト面の注意点

ケヤキ材のデメリットとしてまず挙げられるのは、加工のむずかしさです。硬質で密度が高いため、切削や研磨に時間がかかり、工具や機械の消耗も早くなります。乾燥過程で反りや割れが起きやすく、適切な乾燥管理が必要です。とくに大きな板材では乾燥に数年かかる場合もあり、管理のむずかしさがネックです。

希少性から価格が高く、ほかの広葉樹と比べて1.5〜3倍の価格差があります。重量も重いため、運搬や施工にも手間がかかるのも難点です。また、ケヤキの木は成長が遅く、良材確保が年々むずかしくなっています。

| デメリット | 詳細 | 対策・注意点 |

|---|---|---|

| 加工が困難 | 硬質で切削・研磨に時間がかかる | 専門業者への依頼推奨 |

| 工具の摩耗 | 刃物がすぐに鈍る | メンテナンスコスト増 |

| 反り・割れ | 乾燥過程で変形しやすい | 十分な乾燥期間が必要 |

| 乾燥期間 | 大材は数年かかる場合も | 乾燥済み材の選定 |

| 高価格 | 他の広葉樹の1.5〜3倍 | 予算との相談が必須 |

| 重量 | 密度が高く重い | 運搬・施工の手間増 |

| 供給不安 | 良材確保が困難 | 早めの発注・代替材検討 |

上記のデメリットを理解したうえで、予算と用途に合わせた木材選びが重要です。

ケヤキとほかの広葉樹を比較|ナラ・センとの違い

ケヤキの仕入れを検討する際、ナラやセンとの違いを理解することが重要です。それぞれに強度・木目・色味などの違いがあり、用途によって最適な木材が変わります。ケヤキは最高級材として知られますが、コストや加工性を考慮すると、ナラやセンが向いている場合もあります。

ここでは、ケヤキとほかの広葉樹を比較し、木材選定の判断材料となるポイントをまとめました。

強度と材質の比較|ケヤキの優位性と弱点

強度面では、ケヤキが広葉樹のなかでも最上位クラスです。気乾比重はケヤキが約0.6〜0.7、ナラが約0.6〜0.65、センは約0.50〜0.54で、ケヤキがもっとも高密度です。

-1-e1762236737229-1024x851.jpg)

-e1762236773298-1024x816.jpg)

耐久性でもケヤキは優れ、腐朽や虫害への抵抗力が強い特性があります。しかし、加工がむずかしく、作業時間とコストがかかります。ナラは強度と加工性のバランスがよく、家具材として汎用性が高いです。センは比較的やわらかく加工しやすいですが、耐久性はケヤキやナラに劣ります。

| 項目 | ケヤキ | ナラ | セン |

|---|---|---|---|

| 気乾比重 | 約0.6〜0.7 | 約0.6〜0.65 | 約0.50〜0.54 |

| 曲げ強度 | 非常に高い | 高い | 中〜高程度 |

| 圧縮強度 | 非常に高い | 高い | 中〜高程度 |

| 耐久性 | 非常に高い | 高い | 中程度 |

| 腐朽抵抗性 | 強い | 強い | 弱い~中程度 |

| 虫害抵抗性 | 強い | 中程度 | やや弱い |

| 加工難易度 | 高い(硬くて重い) | 中程度 | 低い(やわらかく加工しやすい) |

| 乾燥の安定性 | やや反りやすい | 比較的安定 | 安定 |

用途に応じて、強度重視ならケヤキ、バランス重視ならナラ、コスト重視ならセンを選ぶとよいでしょう。

木目・色味・質感の違いによる使い分けガイド

木目ではケヤキは力強くはっきりしていて、とくに柾目面の直線的な木目が特徴的です。ナラも美しい木目をもちますが、ケヤキほどは強調されません。センは木目が繊細で、全体的に白褐色で上品な印象です。

色味はケヤキが黄褐色から褐色、ナラが淡黄褐色、センが淡い灰黄色~淡い灰褐色。経年変化では、ケヤキは色が深まり、高級感が増します。質感はケヤキがとくに滑らかで繊細、ナラは適度な粗さがあり温かみがあります。センは軽さとやわらかさがあり加工しやすく、仕上げると美しい光沢があります。

| 項目 | ケヤキ | ナラ | セン |

|---|---|---|---|

| 木目の明瞭さ | 非常に明瞭・力強い | 明瞭・美しい | やや繊細・上品 |

| 木目の特徴 | 直線的・迫力ある | 柾目が美しい | 繊細で白褐色の上品な木目 |

| 色味(新材) | 黄褐色〜褐色 | 淡黄褐色 | 淡い灰黄色〜淡い灰褐色 |

| 経年変化 | 深い褐色・艶増 | やや濃く変化 | 明るさを保つ |

| 質感 | 滑らか・緻密 | 適度な粗さ | 軽軟で加工しやすく光沢あり |

| 光沢 | 強い | 中程度 | 中程度 |

| 印象 | 格調高い・重厚 | ナチュラル・温かい | 繊細で上品 |

樹種を選ぶポイントは次の通りです。

| スタイル | 適した木材 | 理由 |

|---|---|---|

| 和モダン | ケヤキ、ナラ | 木目の美しさ・和の雰囲気 |

| 北欧スタイル | ナラ | 明るい色味・ナチュラル感 |

| クラシック | ケヤキ | 重厚感・高級感 |

| カントリー | ナラ、セン | 素朴さ・温かみ |

| モダン | ナラ、ケヤキ | シンプルで美しい木目 |

使い分けとしては、格調高い空間にはケヤキ、ナチュラルで親しみやすい雰囲気にはナラ、上品な空間にはセンが適しています。

山仁物産ではケヤキ以外にも、用途や予算に応じた広葉樹を多数取りそろえています。ナラやセンなど、加工性やコストバランスに優れた樹種もご提案可能です。詳しくは取扱木材一覧をご覧ください。

家具材・板材でのケヤキ見分け方|色・木目・加工跡

家具や板材としてのケヤキを見分けるには、色・木目・加工跡の特徴を理解することが重要です。広葉樹ケヤキは個体差が大きく、赤ケヤキ(良材をされるもの)と青ケヤキ(若い材とされるもの)で色味が異なります。一枚板と板材では、木目の表情や価値も変わります。

購入時に正確に見分けることで、品質と価格が妥当かどうか判断しやすくなります。ここでは、ケヤキの木を家具材・板材として見極めるポイントを解説します。

一枚板と板材のケヤキ|木目と色の見極めポイント

一枚板のケヤキは、樹齢の長い大木から採取され、とくに価値が高い材です。

板目面では力強い山形模様が連続し、ダイナミックな木目が特徴です。柾目面では、直線的な縞模様が規則正しく並び、格調高い印象になります。

色は黄褐色から褐色で、辺材(白太)と心材(赤身)の境界がはっきりしています。一枚板は木目が途切れず一体感があります。板材(集成材や小幅材)は複数の板を接着したもので、木目の連続性が失われます。

| 項目 | 一枚板 | 板材(集成材) |

|---|---|---|

| 定義 | 1本の丸太から採取 | 複数の板を接着 |

| 木目 | ダイナミック力強い | 接着部で不連続 |

| 接着ライン | なし | あり((目視可能) |

| 希少性 | 高い(大径木が必要) | 低い |

| 反り・割れ | 発生しやすい | 比較的少ない |

見極めポイントは、木目の流れと接着ラインの有無です。一枚板は接着ラインがなく、美しい木目が自然に流れています。

赤ケヤキと青ケヤキの違い|産地と色味の特徴

ケヤキには「赤ケヤキ」と「青ケヤキ」の2種類があり、色味と産地で区別されます。赤ケヤキは心材が赤褐色から濃褐色で、関東から東北地方に多く分布します。木質は硬く緻密で、高級材として扱われます。

青ケヤキは心材が黄褐色から淡褐色で、やや青みがかった色合いです。主に西日本や温暖な地域に分布し、赤ケヤキより比較的やわらかいです。価値は赤ケヤキの方が高く、希少性と美しさから高値で取引されます。

| 項目 | 赤ケヤキ | 青ケヤキ |

|---|---|---|

| 心材の色 | 赤褐色〜濃褐色 | 黄褐色〜淡褐色(青みがかる) |

| 主な産地 | 関東・東北(栃木・茨城・宮城) | 西日本・温暖地域 |

| 硬さ | 非常に硬い | やややわらかい |

| 木目 | 力強く明瞭 | やや穏やか |

| 価値 | 最高級 | 高級 |

| 希少性 | 非常に高い | 高い |

| 選ぶべきケース | ・最高級の仕上がりを求める ・重厚で格調高い雰囲気が好み ・経年変化の美しさを楽しみたい ・投資価値も重視する | ・明るくやわらかい色味が好み ・コストを抑えたい ・北欧風など明るいインテリアに使用したい ・実用性重視 |

広葉樹ケヤキを選ぶ際は、用途に応じて赤ケヤキと青ケヤキを使い分けるとよいでしょう。

山二物産では厳選された良質なケヤキ材を取りそろえています。産地や色味、木目の特徴を見極めた材をご提案できますので、お気軽にお問い合わせください。

ケヤキ原木・木材選定のチェックリスト

広葉樹ケヤキの原木や木材を選ぶ際は、品質を見極めるための知識が必要です。樹齢・節・木目などを確認することで、用途に合った木材を選べます。加工や施工時には、反りや割れなどのトラブルを防ぐ対策が重要です。

購入後も適切なメンテナンスにより、ケヤキの木の美しさを長期間保てます。ここでは、原木選定から施工、メンテナンスまで、実務で役立つ情報を解説します。

原木選定時の注意点|樹齢・節・杢目の確認ポイント

ケヤキの原木を選ぶ際は、次のポイントをおさえることが重要です。

- 長年育った原木を選ぶ

- 節や虫穴が少ないものを選ぶ

- 特徴的な杢目(牡丹杢、珠杢、サバ杢など)があるかを確認

- 柾目や板目が均一で直線的、かつ成長が自然で素直なものをえらぶ

- 含水率が安定しているものを選ぶ

原木を選ぶ際は、まず樹齢を確認します。樹齢が長いほど木目が緻密で、強度と見た目の美しさに優れます。節は少ないほど価値が高く、とくに家具材や化粧材では節がないものが求められます。

小さな節では使えるケースもありますが、死節(木材の中に巻き込まれた節)や抜け節(結合の弱い死節が抜け落ちて穴が開いた状態)があるものは避けましょう。美しい杢目(希少性が高い特殊な木目)が出ているケヤキは、とくに高値で取引されます。

原木の木口を見て、年輪が詰まっているか、割れや腐朽がないかを確認します。樹皮の状態も重要で、剥がれや虫食いがないものを選びましょう。

加工・施工時の失敗対策|反り・割れ・狂いを防ぐ

加工・施工時の課題は反り・割れ・狂いで、ケヤキ材の乾燥や収縮によって起こります。対策として、まず含水率15%以下の十分に乾燥した材を使用することが基本です。大きな板材は乾燥後も反りやすいため、裏面に反り止め金具を取り付るのも効果的です。

割れ防止には、木口への割れ止め塗料の塗布や、背割り(意図的な切込み)などの工夫をしましょう。加工時は木目に沿って作業し、逆目加工を避けます。施工時は、木材の伸縮を考慮した遊び(3〜5mm程度)を確保します。接着剤は、収縮に対応できる弾性接着剤を使用しましょう。広葉樹ケヤキは硬いため、ドリルやビットは木工用の高品質なものを選びます。

主なトラブルの原因と対策を表にまとめました。

| トラブル | 主な原因 | 発生しやすい状況 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 反り | 乾燥の不均一・片面だけの乾燥 | 厚板・一枚板 | 反り止め金具・両面均等乾燥 |

| 割れ | 急激な乾燥・木口からの水分蒸発 | 木口部分・厚材 | 割れ止め塗料・背割り |

| ねじれ | 木目の不均一・応力の解放 | 長材・柱材 | 十分な養生期間 |

| 収縮 | 湿度変化 | 施工後の環境変化 | 伸縮代の確保 |

| 膨張 | 湿度上昇・水分吸収 | 梅雨時・水回り | 塗装・湿度管理 |

上記のような対策をとることで、ケヤキ材の特性を活かしながら質の高い施工が可能になります。

ケヤキ材のメンテナンス|湿度管理・塗装・補修方法

ケヤキ材のメンテナンスでもっとも重要なのは湿度管理です。室内湿度を40〜60%に保つことで、反りや割れを防げます。乾燥しすぎる冬季は加湿器、湿度が高い梅雨時は除湿機を使用するとよいでしょう。季節ごとの室内湿度の目安と対策、注意点は以下の通りです。

| 季節 | 室内湿度目安 | 対策 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 春(3〜5月) | 40〜60% | 適度な換気 | 急激な湿度変化に注意 |

| 梅雨(6〜7月) | 60〜70% | 除湿機・エアコン除湿 | カビ・膨張注意 |

| 夏(7〜9月) | 50〜60% | エアコン・換気 | 直射日光を避ける |

| 秋(9〜11月) | 40〜50% | 適度な換気 | 乾燥し始める時期 |

| 冬(12〜2月) | 30〜40% | 加湿器 | 過乾燥による割れ注意 |

理想的な環境は年間を通じて湿度40〜60%、温度15〜25℃程度です。湿度計や加湿器・除湿器、エアコンの温湿度調整機能などを活用して、適切な湿度を保ちましょう。

塗装によるメンテナンスは、オイル仕上げの場合、年1〜2回の再塗布が理想です。乾いた布でホコリを拭き取ってから、オイルを塗りましょう。ウレタン塗装の場合は、基本的にメンテナンスは不要ですが、傷がついたら部分的に補修しましょう。

| 頻度 | 作業内容 | 使用材料 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 日常 | 乾拭き | 柔らかい布 | 乾いた柔らかい布でホコリや汚れを拭き取る。水分は極力避ける。 |

| 月1回 | 固く絞った布で拭く | 水 | 汚れが気になる場合は固く絞った湿った布で拭き、そのあとすぐに乾拭きする。 |

| 年1〜2回 | オイル再塗布 | 木工用オイル | サンドペーパー(#240程度)で軽く研磨し、表面を整えた後、木目に沿ってオイルを薄く均一に塗り広げる。 |

| 汚れたとき | 軽く研磨+オイル | #240サンドペーパー+木工用オイル | 汚れやシミが気になる場合は、研磨用スポンジやサンドペーパーで軽く磨き、オイルを染み込ませてケアする。 |

オイルを塗る際は厚塗りしすぎず、薄く均一に塗ることを心がけましょう。塗ったあとは10~15分後に余分なオイルを拭き取り、1日程度乾燥させるのが理想です。使用するオイルは木材用の植物系オイル(亜麻仁油や蜜蝋配合オイルなど)がおすすめですが、もともと使われていたものと同じ種類を使用すると安心です。

小さな傷や凹みは、水を含ませて膨らませる方法や、木工パテでの補修が可能です。広葉樹ケヤキは経年変化で美しくなるため、小さな傷も味わいとして楽しむのもよいでしょう。主な修復方法をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

| 修復方法 | 詳細 |

|---|---|

| 水と蒸気を使った膨らませる方法 | ・凹んだ部分に水を少量垂らし、タオルや布でおおう。 ・熱したアイロンをタオルの上から押し当て、蒸気で木の繊維を膨らませると、軽い凹みや傷は目立ちにくくなる。 ・使用後は毛羽立つ場合があるので、必要に応じて細かいサンドペーパーで研磨する。 ・自然塗装の木材に適用可能。UV塗装やウレタン塗装の表面には向かない。 |

| サンドペーパーとオイル塗布による軽研磨修復 | ・傷や凹み部分を#180〜#240程度のサンドペーパーで木目に沿って軽く研磨し、表面を滑らかにする。 ・表面のホコリを拭き取り、木工用オイルを薄く塗る。 ・オイルは木材の保護・艶出し効果があり、研磨後の仕上げに必須。 ・研磨により表面の小傷も目立たなくなる。 |

| 木工パテや補修クレヨンを使った充填補修 | ・深い凹みや欠けには、木工用パテや色調補修クレヨンで穴や傷を埋める。 ・パテが乾燥したあと、サンドペーパーで平滑に削り、同色のオイルや塗料で仕上げる。 ・色味の調整が重要で、目立たない自然な補修が可能。 ・研磨や膨張では補えない傷の補修に適している。 |

上記の方法を程度に応じて使い分けることで、ケヤキ材の小さな傷や凹みをきれいに修復できます。定期的なメンテナンスと組み合わせることで、より美しさを保てます。

大きな割れの場合は、木工パテや蜜蝋を使った補修方法や、木製ダボ(小さな棒)とエポキシ接着剤を使った補強補修が考えられます。ただ、技術的にむずかしい面もあるため、自力で心配な場合は専門店に依頼するのがおすすめです。

ケヤキ木材の魅力を知って現場で活用しよう

広葉樹ケヤキは、優れた強度と美しい木理をもつ日本を代表する高級木材です。樹齢が長い良材は、建築の柱・梁から家具の一枚板まで幅広く活用できます。赤ケヤキと青ケヤキの特性を理解し、適切な乾燥管理と施工をおこなうことで、反りや割れを防げます。

経年変化で深みを増すケヤキの魅力を活かし、長く愛される空間づくりに役立ててくださいね。

山二物産では、原木から製材品まで幅広いケヤキ材を取り扱っています。建築・家具それぞれの用途に応じた最適な材をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。