薪販売で利益を上げたいと考えても、ナラ材の扱い方や仕入れ方法がわからず悩んでいませんか。

本記事では、次のような悩みをもつ方に向けて、ナラ薪の特性から仕入れ・乾燥管理・販売戦略まで、実務で使える知識を解説します。

- 針葉樹薪中心の取り扱いで単価が低く差別化できない

- ナラ材の仕入れコストや乾燥期間の長さがネック

- 顧客に「ナラ薪の価値」を説明しきれない

「ナラ薪は高いだけ」と思われがちですが、火持ちのよさと燃焼効率の高さを正しく伝えれば、高単価でも選ばれます。ナラの特性を理解し、クヌギやカシとの違いを活かした販売戦略で、薪事業の収益性を高めましょう。

本記事のポイントは次の通りです。

- ナラ薪は針葉樹より火持ちが1.5〜2倍長く利益率も高い

- コナラとミズナラの産地・特性を理解し仕入れルートを確保する

- 含水率を15〜20%に保つ乾燥・管理方法で品質を担保する

- 火持ち・香り・炎の美しさという体験価値で差別化を図れる

- クヌギ・カシなど代替樹種の併用でリスク分散と販売拡大を狙う

安定したナラ材の仕入れ先をお探しの方へ。山仁物産では、品質管理を徹底したナラ原木・製材品を全国に出荷しています。取引先をお探しの方は、ぜひご覧ください。

-e1762225292388-1024x797.jpg)

広葉樹ナラが薪として選ばれる3つの理由と市場動向

広葉樹ナラを使った薪は、ストーブやキャンプ市場で高い人気を誇る商品です。火持ちの良さと安定した燃焼効率が評価され、針葉樹薪と比べて客単価を上げやすい特徴があります。近年のアウトドアブームにより需要が急増しており、仕入れと販売のチャンスが拡大。さらに、再生可能エネルギーとしても注目され、薪の需要は世界でも高まっています。

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界の薪の市場規模は2030年までに457億9,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2030年までのCAGRは3.6%で成長すると予測されています。

引用元:株式会社グローバルインフォメーション|薪の市場規模、シェア、動向分析レポート:原料タイプ別、最終用途別、地域別、セグメント別予測、2025年~2030年(最終閲覧日2025年10月31日)

ここでは、ナラ材が市場で選ばれる具体的な理由と、販売戦略に活かせる最新動向を解説します。

針葉樹薪との火持ち時間と燃焼効率の違い

ナラ薪は針葉樹薪に比べて火持ち時間が約1.5〜2倍長く、燃焼効率に優れています。広葉樹ナラの密度が高く、ゆっくりと燃焼するためです。ナラ材は安定した火力を長時間維持できるため、薪ストーブユーザーやキャンパーからの支持を集めています。

一方、針葉樹は着火しやすい反面、短時間で燃え尽きてしまいます。ナラ薪の販売を考えている方は、火持ちのよさをメリットとして挙げることで、ナラ材の魅力が伝わりやすくなります。

セット販売では、着火用に針葉樹、メイン燃焼用にナラを組み合わせるのもおすすめです。

| 項目 | 針葉樹薪 | ナラ薪(広葉樹) |

|---|---|---|

| 火持ち時間 | 短い(1~1.5時間) | 長い(2~3時間) |

| 着火性 | 良い | やや時間がかかる |

| 販売単価 | 低い | 高い |

| 推奨販売方法 | 着火用・セット販売 | 単品販売・針葉樹とのセット販売 |

ナラ薪の特性を理解し、針葉樹薪とセットで販売するなど、ターゲット層に合わせた戦略を検討しましょう。

キャンプ場と薪ストーブ市場での需要増加

キャンプ場と薪ストーブ市場でナラ薪の需要が急増しています。背景には、アウトドアブームと冬季キャンプ人気の高まりがあります。ナラの木は火持ちが良く煙も少ないため、薪のなかでも人気の木材です。

薪ストーブ市場でも、長時間暖房に適した広葉樹薪として、ナラ材が注目されています。

平成19(2007)年以降は、ピザ窯やパン窯用等としての利用、薪ストーブの販売台数の増加(*67)等を背景に増加傾向に転じ、近年は5万m3程度で推移している(事例2-7)。令和3(2021)年の生産量はキャンプブーム等の影響もあり前年比9.9%増の約5.7万m3となっている

引用元:林野庁|第1部 第2章 第2節 特用林産物の動向(2)(最終閲覧日2025年10月31日)

広葉樹薪の販売量は増加傾向にあり、今後も成長が見込まれます。とくに、カシやクヌギと並ぶ高品質薪として、高価格での販売が可能です。

ナラ材を扱うことで得られる利益率の向上

ナラ材の販売は、針葉樹薪と比べて利益率が高くなります。品質の高さと需要の安定性により、価格設定に余裕をもてるためです。薪に使われるさまざまな樹種のなかでも、ナラは高級薪として人気があります。リピート率が高い傾向にあり、安定した売上を確保しやすいのが魅力です。

仕入れのポイントとしては、乾燥状態の良いナラ材を選ぶことが重要です。適切な含水率(15〜20%)の薪は燃焼効率がよく、クレームのリスクも抑えられます。ナラ薪の利益率を上げるポイントは、以下の通りです。

- 乾燥済みナラ材の仕入れで品質を担保

- カシ・クヌギとのセット販売で客単価アップ

- 薪ストーブユーザー向けの定期配送サービス導入

- シーズン前の早期仕入れでコスト削減

在庫も考慮し、シーズン前の適切な仕入れ計画が利益アップにつながります。

ナラの木の基本特性|密度・燃焼温度・重量データ

ナラ薪を販売する際、木材の基本特性を理解しておくことで、顧客への説得力が増します。ナラの木は密度が高く、発熱量に優れた広葉樹として知られる木材です。

燃焼温度や重量などのデータを把握すれば、ほかの薪種類との差別化ポイントを明確に伝えられます。ここでは、ナラ材の物理的特性や燃焼時の特徴を、具体的な数値とともに解説します。販売時の商品説明に活用できる知識をおさえましょう。

ナラ材の比重と1kg当たりの発熱量

ナラ材の気乾比重は約0.6〜0.7で、広葉樹のなかでも高密度な薪です。高い比重により、1kg当たりの発熱量は約4,500〜4,800kcalと優れています。基本的に広葉樹は針葉樹と比較すると密度が高いため、燃焼時間が長く安定した熱を発します。

つまり、同じ重さでも特にナラ薪が多くの長く安定した熱を生み出せるのです。販売時は数値データを用いながら、「火持ちが良く経済的」というアピールが効果的です。

ナラ材の比重と1kg当たりの発熱量

ナラ薪燃焼時のポイントは、以下の通りです。

- 火力:穏やかで持続的(約700〜800℃)→「長時間安定」

- 炎の色:美しいオレンジ色→「雰囲気重視の顧客向け」

- 香り:ほのかに甘く上品→「室内使用も快適」

- 煙の量:少ない→「住宅地でも安心」

ナラ薪は、穏やかで安定した火力が特徴です。燃焼温度は約700〜800℃で、派手に燃え上がるのではなく、じっくりと熱を放出します。炎の色は美しいオレンジ色。ナラの木を燃やすと、ほのかに甘い香りが広がります。

また、煙も少ないため、住宅地での使用にも適しており、幅広い顧客層に訴求可能です。商品説明では「煙が少なく近隣への配慮も可能」という点も強調するとよいでしょう。

ナラとオークの樹種関係|コナラ・ミズナラの違い

ナラの英語名はオークで、同じ樹種です。日本では主にコナラとミズナラが薪として流通しています。コナラは本州全域に分布し、仕入れルートが確保しやすい樹種です。

一方、ミズナラは北海道や東北地方に多く、コナラより大径で重厚な木材です。ミズナラの方がやや密度が高く、火持ちも長い傾向があります。産地表記が「東北・北海道産」とあれば、ミズナラの可能性が高いと判断できます。

販売戦略としては、ミズナラを「プレミアムナラ薪」として差別化することなどが考えられます。コナラとミズナラの主な違いは以下のとおりです。

| 項目 | コナラ | ミズナラ |

|---|---|---|

| 主な産地 | 本州全域 | 北海道・東北 |

| 見分けるポイント | ・樹皮は比較的薄手で、滑らかな質感 ・木目が粗く、硬く重い傾向 | ・儒は厚めでざらつきがあり、やや荒々しい印象 ・木目は細かく、均一で狂いにくい |

| 仕入れやすさ | 比較的簡単 | 地域により限定 |

| 仕入単価 | 標準的 | やや高い |

| 販売単価設定 | 標準価格 | コナラよりやや高め |

| おすすめターゲット | 一般顧客 | こだわり顧客 |

| 差別化戦略 | ボリュームゾーン狙い | 高付加価値訴求 |

コナラとミズナラの見分け方や特徴をおさえて、目的に合ったものを仕入れることが重要です。

ナラ・クヌギ・カシの比較表|火持ち・価格・着火性

広葉樹を使用した薪のなかでも、ナラ・クヌギ・カシは高級広葉樹薪として知られています。火持ち・仕入れ価格・着火性などの特徴が異なり、販売戦略によって選ぶべき樹種が変わります。

広葉樹の薪を販売したい方は3種の特性を理解し、顧客ニーズに応じた提案をしましょう。ここでは、ナラの木をはじめとする広葉樹薪の特性を比較し、どの樹種を選ぶべきかを解説します。

広葉樹薪3種の燃焼性能と乾燥期間の比較

ナラ・クヌギ・カシの燃焼性能には、それぞれ明確な違いがあります。火持ち時間の目安は、カシがもっとも長く約3〜4時間、次いでクヌギが約2.5〜3.5時間、ナラが約2〜3時間です。

着火性は逆で、ナラがもっとも着火しやすく、カシは時間がかかります。乾燥期間も異なり、カシは約1年半〜2年、クヌギとナラは約1年〜1年半必要です。木材を仕入れる際は、乾燥期間を考慮しタイミングを決めましょう。

仕入れ単価はカシがもっとも高く、ナラが比較的手頃な傾向があります。販売戦略としては、ナラを入門商品、カシをプレミアム商品と位置づけることで、顧客層を広げられます。

| 項目 | ナラ | クヌギ | カシ |

|---|---|---|---|

| 火持ち時間 | 2~3時間 | 2.5~3.5時間 | 3~4時間 |

| 発熱量 | 19.64MJ(※) | 19.78MJ | 20.05MJ |

| 乾燥期間 | 1~1.5年 | 1~1.5年 | 1.5~2年 |

| 割りやすさ | 硬いものの、木目がまっすぐで比較的割りやすい。 | 硬くて密度が高いため割りにくい。 | 非常に硬くて重く、割るのはもっとも大変。 |

| 推奨ターゲット | 一般顧客・初心者 | 中級車・リピーター | 上級者・こだわり層 |

| 販売ポジション | エントリー商品 | ミドルレンジ | プレミアム商品 |

薪に使う樹種を選ぶ際は、火持ち時間や火力のほかに割りやすさも考慮しましょう。ナラの木は比較的割りやすく、薪割り作業の効率がよい特徴があります。また、ナラは樹皮がはがれやすいため、保管時の虫害リスクも低めです。

クヌギやカシは硬いため手作業はむずかしく、機械への負担も大きくなります。樹皮が厚く、乾燥管理にも注意が必要です。加工コストと販売単価のバランスを考慮すると、ナラが扱いやすいといえます。

用途別おすすめ樹種|業務用・販売用・混合薪

用途によって、薪に使うべき樹種は変わります。薪ストーブユーザー向けには、火持ちのよいカシやクヌギをおすすめすることで、単価アップを狙えます。

また、着火用にナラ材をセットにし、利便性を上げる販売方法も考えられます。キャンプ場向け販売では、ナラの木が着火性能と火持ち、価格のバランスがもっともよいでしょう。

業務用(飲食店・温浴施設など)には、安定した火力が続くクヌギが向いています。初めて薪販売をする方は、まずナラ材中心の品揃えからスタートするのがおすすめです。販売先別のおすすめ樹種例を表にまとめました。

| 販売先 | 主力商品 | サブ商品 | 推奨セット |

|---|---|---|---|

| 薪ストーブユーザー | カシ・クヌギ | ナラ(着火用) | 大袋セット |

| キャンプ場売店 | ナラ | クヌギ | 少量パック |

| アウトドアショップ | ナラ・クヌギ | カシ | 樹種別販売 |

| 飲食店(業務用) | クヌギ | カシ | 大容量パック |

| 温泉施設 | ナラ・クヌギ | ー | 定期配送 |

| ホームセンター | ナラ | クヌギ・針葉樹 | 混合パック |

商品ラインナップの例もまとめたので、販売の際の参考にしてみてください。

| ラインナップ | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| エントリーライン(初心者け) | ・ナラ単品:600〜800円/束 ・ナラ+針葉樹混合:550〜750円/束 | 回転率重視 |

| スタンダードライン(一般ユーザー向け) | ・ナラ・クヌギ選択:700〜900円/束 ・3種混合パック:800〜1,000円/束 | 回転率・付加価値バランス型 |

| プレミアムライン(こだわり層向け) | ・カシ単品:1,000〜1,300円/束 ・ミズナラ指定:1,200〜1,500円/束 | 高付加価値 |

まずは市場ニーズを把握してから、樹種の品揃えを拡大すると在庫リスクを抑えられます。

ラインナップを充実させるには、安定した仕入れが欠かせません。山仁物産では、ナラ・クヌギ・カシなどの広葉樹材を用途別に安定供給。数量や品質に応じた柔軟な取引が可能です。

ナラ薪の仕入れルートと原価管理|安定供給の実践法

ナラ薪の安定供給と利益確保には、適切な仕入れルートの確立が欠かせません。原木価格・輸送費・在庫コストを総合的に管理することで、競合との価格競争力を維持できます。仕入れ先の選定や地域製材所との連携により、品質と価格のバランスもとりやすくなります。

ここでは、ナラ材の主要産地や流通事情、原価を抑える実務的な仕入れ方法をまとめました。

ナラ材の主要産地と地域別流通事情

ナラ材の主要産地は、北海道・東北地方・中部地方です。北海道産はミズナラが中心で、品質がよく仕入れ単価も高価格帯です。東北地方(秋田・岩手・青森)産は品質と価格のバランスが良く、安定供給がしやすいのが特徴です。

中部地方(長野や新潟)産は、比較的仕入れやすく輸送コストも抑えられます。産地によって流通ルートが異なり、北海道産は大手卸経由、東北産は製材所直接取引、中部産は森林組合や林業団体経由が一般的です。

産地ごとのおもな樹種やコスト、流通ルートを表にまとめました。

| 産地 | 主な樹種 | 仕入単価 | 輸送コスト | 主な流通ルート |

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | ミズナラ | 高 | 高 | 大手卸・産地問屋 |

| 東北(秋田・青森・岩手など) | ミズナラ・コナラ | 中 | 中 | 製材所直接・組合 |

| 中部(長野・新潟など) | コナラ | 低 | 低 | 森林組合・地域卸 |

| 地元産 | 地域による | 低 | 最低 | 製材所直接 |

流通ルートごとの主なメリット・デメリットは以下の通りです。

| 仕入れルート | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 大手卸売業者 | 安定供給・品質管理 | 単価高・交渉予知小 |

| 産地問屋 | 品揃え豊富・柔軟対応 | 単価やや高・中間マージン |

| 製材所直接 | 単価安・鮮度良 | 品質ばらつき・小ロット難 |

| 森林組合 | 単価安・地域貢献 | 営業日限定・手続き煩雑 |

仕入れの際は、複数産地から調達して、リスクを分散することが重要です。地元が産地であれば、輸送コストと品質確保の両面でメリットがあります。

原木価格・輸送費・在庫コストを抑える仕入れ方

原価管理の3大要素は、原木価格・輸送費・在庫コストです。薪の需要は冬にピークを迎えるため、原木価格を抑えるには春~夏の仕入れがおすすめです。目安としては価格の安い時期に、年間必要量の70%程度仕入れるとよいでしょう。

- 春季(3〜5月):繁忙期終了後、在庫処分で安価

- 夏季(6〜8月):需要低下で交渉余地大

- 秋季(9〜11月):シーズン前で価格上昇

- 冬季(12〜2月):繁忙期で最高値

また、輸送費削減には、2トン車以上など大ロット単位での仕入れが基本です。輸送コストを削減するポイントは以下の通り。

- 大ロットでの仕入れ:2トン車以上の大ロット

- 共同配送の活用:複数事業者で分担

- 往復便の交渉:空荷回送を避ける

- 自社トラック投資:年間50トン以上なら検討

さらに、地域製材所から直接仕入れることで、中間マージンをカットできます。在庫コストは、適切な保管環境の確保と回転率向上がポイントです。

- 適正在庫量は月間販売量の2〜3ヶ月分

- 回転率重視ならナラ>クヌギ>カシの順

- 先入れ先出し徹底で品質劣化防止

- 屋根付き・通気性確保で保管環境整備

ナラ材は乾燥に1〜1.5年かかるため、前倒し仕入れと計画的な販売戦略がコストを左右します。

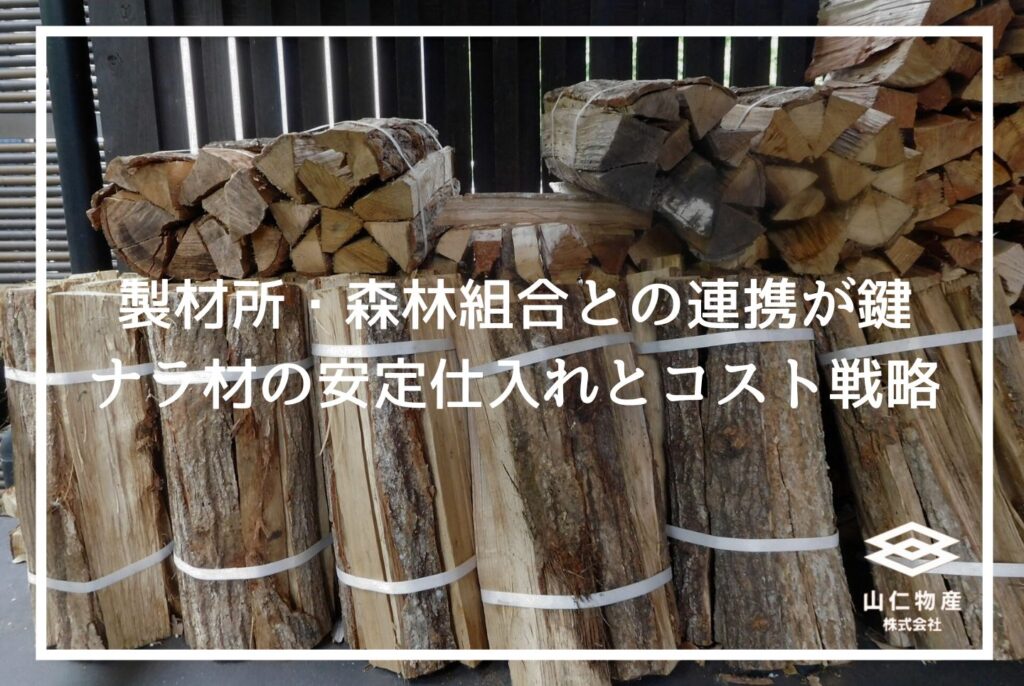

地域製材所・森林組合との連携による安定確保

地域製材所や森林組合とつながりをもつことは、安定供給と原価削減の両立に有効です。製材所と直接取引をすることで中間マージンをカットでき、仕入れ単価を削減できます。長期契約を結ぶことで、優先的に良質なナラ材を確保できるメリットもあります。

森林組合との連携では、地域貢献のアピールができ、自治体の補助金制度を活用できる場合も。信頼関係を構築すれば、繁忙期でも優先的に供給してもらえます。仕入先ごとのメリットや注意点、おすすめの契約形態は以下の通りです。

| 仕入先 | 主なメリット | 注意点 | おすすめの契約形態 |

|---|---|---|---|

| 地域製材所 | ・仕入れ単価をおさえられる ・鮮度がよい ・柔軟な対応 | ・最低ロット要確認 ・品質にばらつきの可能性 ・営業日が限定される | 年間契約(数量保証) |

| 森林組合 | ・仕入れ単価をおさえられる ・地域貢献につながる ・補助金活用可 | ・手続きがやや煩雑 ・納期に時間がかかる ・組合加入などの条件あり | スポット+定期の併用 |

| 地元林業者 | ・最安値の可能性あり ・産地直送 ・柔軟な対応 | ・供給量が不安定 ・品質管理が課題 ・個人取引のリスク | スポット契約 |

ただし、小ロット対応がむずかしい場合もあるため、最低ロットの確認が必要です。複数の仕入れ先を確保することで、仕入れのリスク分散を心がけましょう。

安定したナラ材の調達を目指すなら、実績豊富な山仁物産がおすすめです。産地直送で品質を管理し、長期取引にも対応しています。

ナラ薪の乾燥方法と含水率管理|品質基準の作り方

ナラ薪の品質は、乾燥管理によって大きく変わります。適切な含水率の薪を販売することで、顧客満足度やリピート率が大きく向上します。自然乾燥と人工乾燥にはそれぞれコストと期間の違いがあるため、事業規模に応じて選びましょう。

含水率の測定と管理基準を確立すれば、薪の販売事業がスムーズに進めやすくなります。ここでは、ナラ材の乾燥方法と含水率管理の実務、そして利益を上げる価格設定方法を解説します。

自然乾燥と人工乾燥の期間・コストを比較

ナラ薪の乾燥方法には、自然乾燥と人工乾燥の2種類があります。自然乾燥は、屋根付きの保管場所で風通しを確保し、12〜18か月かけて乾燥させる方法です。初期投資は保管スペースのみで低コストですが、時間がかかります。

人工乾燥は、乾燥機を使用して1〜2週間で含水率20%以下に仕上げる方法です。設備投資に多額の資金がかかりますが、短期間で販売可能になります。事業規模が小さい段階では自然乾燥、年間100トン以上などの量を扱い、設備投資を回収できる見込みがあれば人工乾燥の導入を検討するとよいでしょう。

| 項目 | 自然乾燥 | 人工乾燥 |

|---|---|---|

| 乾燥期間 | 12~18か月 | 1~2週間 |

| コスト | 低(保管施設・管理人件費のみ) | 高(乾燥施設・燃料費・電気代など) |

| 必要な保管量 | 乾燥期間が長いため、比較的大量保管が必要 | 乾燥期間が短く、少なくてもOK |

| 品質の均一性 | ばらつきあり | 均一に仕上がる |

| 適した事業規模 | 小~中規模(~80トン/年) | 中~大規模(100トン~/年) |

広葉樹ナラは密度が高いため、針葉樹より乾燥に時間がかかります。コスト回収にかかる期間を考慮し、最適な乾燥方法を選択することが大切です。

水分計の使い方と販売可能な水分値の目安

水分計は、薪の品質管理に必須のツールです。使い方は簡単で、薪の断面に電極を差し込み、数秒で含水率が表示されます。測定は薪の中心部でおこない、表面だけでなく内部の水分を確認することが重要です。

販売可能な含水率の目安は、ナラ薪で15〜20%以下です。20%を超えると燃焼効率が低下し、薪としての品質は下がります。含水率が低いほど高品質ですが、10%以下になると割れやすくなるデメリットがあることも覚えておきましょう。水分計の選び方は以下の通りです。

| 選ぶポイント | 水分計 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 精度・測定範囲 | 高周波式 | 高精度で材料内部の水分を測定可能 | 樹種ごとに設定変更が必要、やや操作が複雑 |

| 操作の簡単さ・携帯性 | 電気抵抗式(ピンタイプ) | 手軽で安価、すぐに測定できる | 表面近くの水分を測るため内部の水分は不明確 |

| 複数モード(深さ、精度、測定時間など)対応 | 多用途対応タイプ | モードの切り替えで精度の高い測定や対象による使い分けが可能 | 測定モードの切替を誤ると正確に測れない可能性あり |

| 木材以外の使用 | 多用途対応タイプ | 木材以外にもコンクリートなど複数素材の水分を測れる | 木材以外の場合は設定調整が必要 |

正確に含水率を測定するためには、以下の5つのステップをおさえましょう。

- 木材の表面の埃や汚れを拭き取る

- 薪を割って中心部で測定する(表面は乾燥しやすく不正確)

- 含水率計のピンを垂直に刺すか、ピンレス型は表面に密着させて測定

- 複数箇所で測定し平均を取る

- 測定日・ロット番号・含水率を記録し、必要に応じて再測定や部位を変更

含水率ごとの品質基準と販売戦略、価格設定もまとめました。

| 含水率 | 品質評価 | 燃焼特性 | 販売戦略 | 価格設定 |

|---|---|---|---|---|

| 10~15% | 高品質 | 高い燃焼効率・煙極が少ない | 高級路線・差別化 | 標準の1.2~1.5倍 |

| 15~20% | 標準良品 | 良好な燃焼・実用十分 | メイン商材 | 標準価格 |

| 20~25% | ギリギリ可 | やや煙が多い・火持ちがやや劣る | 値引き販売 | 標準の0.8~0.9倍 |

| 25%超 | 販売不可 | 大量の煙・火持ちが悪い | 追加乾燥必須 | ₋ |

含水率データを商品タグに記載することで、顧客への信頼性が向上しリピート率向上にもつながりやすくなります。

1kg単位の価格設定と利益計算シミュレーション

ナラ薪の価格設定をする場合は、1kg当たりのコスト計算が基本です。原木仕入れ・乾燥・加工・輸送・保管の各コストを計算し、適切な利益率を確保しましょう。

販売価格は、総原価に利益率30〜40%を加算するのが妥当です。競合価格も考慮しながら、品質に見合った価格設定をおこなうことで、より利益を上げられます。以下のシミュレーションを参考に、自社の価格戦略を検討してみてください。

| コスト項目 | 内容 | 1㎏あたりコストの目安 |

|---|---|---|

| 原木仕入れコスト | 仕入れた原木の価格(乾燥による重量減(約30%減)を考慮し割増) | 10~15円 |

| 割る・加工人件費 | 薪として利用可能な形に割ったり加工する作業の人件費 | 5~10円 |

| 乾燥コスト | 含水率15%前後まで乾燥させる作業にかかる電気代、設備費、人件費 | 5~10円 |

| ロス・廃棄率 | 細すぎる・虫食いなどで使用不可になる材料ロスを含むコスト | 3~5円 |

| その他(保管・検品等) | 作業場の場所代、機械の減価償却、管理経費など | 5~8円 |

| 合計原価 | 上記合計 | 約28~48円 |

| 販売価格(利益率35%) | 合計原価÷(1-0.35) | 約43~74円 |

ホームセンターや直売所、森林組合などの販売価格を参考にすると、1束(約18kg)あたり1,200円から1,800円の価格帯が見られ、1kgあたりに換算すると約67~100円という計算もできます。製造コストをカバーしつつ、しっかりと利益も確保できるよう、価格設定は丁寧におこないましょう。

ナラ薪を高単価商品にする差別化と販売戦略

ナラ薪を単なる燃料ではなく、高単価商品として販売するには戦略的な差別化が必要です。火持ちのよさや香り、見た目といった体験価値を付け足すことで、競合とは違った価格設定ができます。ここでは、広葉樹ナラを高収益商材に育てる実践的な販売戦略を解説します。

火持ち・香り・見た目で伝える体験価値の訴求法

ナラ薪の差別化は、機能的価値だけでなく体験価値の訴求がポイントです。火持ちのよさは「2〜3時間の安定燃焼」と具体的な時間で表現すると、顧客にメリットが伝わりやすくなります。

ナラの木が燃える際に出るほのかに甘い香りは、「リラックス効果」「上質な空間演出」といった感性に訴えるワードを選びましょう。見た目では、美しいオレンジ色の炎や、断面の木目の美しさを写真や動画で視覚的に訴えるのが効果的です。

販売時には「薪ストーブの窓越しに眺める炎が美しい」「キャンプの焚き火時間が特別になる」といったシーンの提案もしましょう。

| 訴求要素 | 機能的表現(NG例) | 体験価値表現(OK例) | 訴求効果 |

|---|---|---|---|

| 火持ち | 「燃焼時間が長い」 | 「薪の補充回数が減り、ゆったり過ごせる2〜3時間」 | 利便性+快適性 |

| 香り | 「よい香りが広がる」 | 「ほのかに甘い香りが、リラックス空間を演出」 | 感性訴求 |

| 炎の色 | 「よく燃える」 | 「美しいオレンジの炎が、特別な時間を作る」 | 情緒的価値 |

| 木目 | 「品質が良い」 | 「断面の美しい木目が、自然の温もりを感じさせる」 | 高級感 |

| 火力 | 「安定している」 | 「ゆらぎのある炎で、心地よい暖かさが持続」 | 安心感 |

体験価値を言語化し、商品説明やPOP、SNSで発信することで、高単価でも納得して購入してもらいやすくなります。

産地ストーリーとブランド化による付加価値設計

産地のストーリーを伝えることで、ナラ薪に情緒的価値が生まれます。「北海道の厳しい寒さで育ったミズナラ」「秋田の豊かな森で伐採されたナラ材」といった背景を語ることで、単なる薪が物語のある商品に変わるのです。

生産者の顔や想いを紹介すれば、さらに信頼性が高まります。ブランド化では、独自の商品名やロゴを作成し、統一感のあるパッケージやラベルを使用しましょう。「〇〇産プレミアムナラ」「匠の薪シリーズ」といったネーミングで差別化を狙えます。

「この薪がどこで育ち、誰が加工したか」といった要素を見える化することも重要です。次の表を参考に産地ストーリーを生み出し、ナラ薪の付加価値を高めましょう。

| 要素 | 訴求内容 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 産地の特徴 | 気候・風土・森の豊かさ | 「秋田の豊かなブナ林で育つナラの木」 | 高品質の根拠 |

| 樹齢・育成期間 | 何年かけて育ったか | 樹齢・育成期間 (何年かけて育ったか) | プレミアム感 |

| 伐採の背景 | 持続可能性・森林保全 | 「計画的な間伐で森を守る薪づくり」 | 社会的価値 |

| 生産者の想い | 顔・名前・こだわり | 「3代続く製材所・山口さんの目利き」 | 信頼性・共感 |

| 加工のこだわり | 乾燥期間・品質管理 | 「18ヶ月の自然乾燥で最高の状態に」 | 品質保証 |

付加価値が高まれば、競合より20〜30%高い価格でも選ばれる商品になります。

ナラ単品販売とミックス薪のラインナップ戦略

ナラ薪の販売では、単品販売とミックス薪の両方を用意することで顧客層を広げられます。ナラ単品は、素材と価格のバランスを求める方や、薪ストーブユーザー向けの商品として位置づけられます。一方、ミックス薪は初心者やキャンプユーザー向けで、ナラと針葉樹を組み合わせた入門商品などが考えられます。

着火用に針葉樹、メイン燃焼用にナラという使い分けを提案すれば、より便利な商品として目に留まりやすくなります。さらに、「ナラ+クヌギ」「ナラ+カシ」といった広葉樹ミックスも展開し、用途別に選べるラインナップもおすすめです。客単価向上には、セット販売や定期購入プランも有効です。

| 商品タイプ | ターゲット | 販売目的 |

|---|---|---|

| ナラ単品 | 上級者・こだわり層 | 高単価・ブランド確立 |

| ナラ+針葉樹ミックス | 初心者・キャンプ | 入門・新規獲得 |

| ナラ+クヌギミックス | 中級者・薪ストーブ | バランス型・満足度 |

| ナラ+カシミックス | 上級者・長時間暖房 | 高性能・差別化 |

| 3種ミックス(お試し) | 初購入・ギフト | 体験・拡販 |

購入してもらいたいターゲット層を想定して、商品タイプや価格帯、訴求の方向性を決めることが重要です。

多様なラインナップを支えるには、安定した仕入れが欠かせません。山仁物産では、ナラをはじめとする広葉樹材を用途・数量に応じて柔軟に販売しています。安定した販売基盤を整えたい方は、ぜひご覧ください。

ナラ薪を扱う前に知るべきリスクと代替樹種の選び方

ナラ薪は高収益商材ですが、仕入れの難易度や乾燥コストの高さといったリスクがあります。供給不安や価格変動に備えた対策を想定していないと、事業継続がむずかしくなる可能性があります。

クヌギ・サクラ・カシなどの代替広葉樹を活用することで、リスクを分散しながら安定した事業運営が可能です。複数樹種の在庫管理により、市場変動に柔軟に対応できる体制も作れます。ここでは、ナラ材を扱う際の現実的なリスクと、それを回避するための代替樹種戦略を解説します。

仕入れ難易度・乾燥コスト・供給不安の現実と対策

ナラ薪の仕入れは、年々難易度が上がっています。伐採量の上限設定や選択的伐採、主要産地でのナラ枯れ病による供給減少などが理由としてあげられます。

令和5(2023)年度のナラ枯れによる枯死や倒木等の被害は北海道で初めて確認されるなど、44都道府県で発生しており、被害区域が拡大している。

引用元:林野庁|第1部 第1章 第3節 森林保全の動向(3)(最終閲覧日2025年10月31日)

乾燥コストも、広葉樹ナラは密度が高いため、針葉樹の1.5〜2倍の期間が必要です。12〜18ヶ月の乾燥期間はコストを増加させ、保管スペースも大量に必要になります。

供給不安への対策としては、複数の仕入れ先確保と長期契約が有効です。さらに、代替樹種の取り扱いを並行することで、ナラ材が入手困難になった際のリスクヘッジができます。薪に使う樹種を分散し、柔軟な調達体制を整えることが事業継続の鍵です。以下に想定しうるリスクと対策についてまとめました。

| 項目 | 課題 | 対策例 |

|---|---|---|

| 仕入れ難易度 | ・ナラ原木の供給不足が顕著で市場価格上昇 ・供給不安定 ・持続可能な森林資源管理による伐採制約 ・小径木の活用困難や品質維持の手間増加 | ・地元森林組合や地域の林業者と直接つながりをもつ ・里山や空き地の間伐や副産物として得られる薪を活用する ・複数の仕入れ先を持ち小規模でも安定調達を図る |

| 乾燥コスト | ・薪の適正乾燥に1年~数年必要で、電気代 ・人件費など運用コストが高い ・乾燥不良による品質低下のリスク | ・屋外に風通しのよい乾燥棚やシートを自作し自然乾燥を最大限活用する ・適切な薪割りと積み方で乾燥効率を上げる ・量が多い場合は近隣と共同で機械割りや乾燥設備を利用 |

| 供給不安 | ・ナラ枯れ被害・環境保護で原木需要に対し供給不足・国内外需給変動や物流コスト増加 | ・薪ストックを多めに確保して需給変動に備える ・乾燥済み薪の購入や交換も選択肢に入れる ・輸入薪やほかの広葉樹薪を併用しリスク分散を図る |

継続的な薪確保には地域の林業関係者やコミュニティとの連携や、乾燥方法の工夫、在庫計画が重要です。

クヌギ・サクラ・カシなど代替広葉樹の活用メリット

ナラ薪の代替として、クヌギ・サクラ・カシなどの広葉樹を活用することで、供給リスクを軽くできます。クヌギはナラと性能が近く、火力がやや強いため差別化できます。仕入れもナラより比較的かんたんで、価格も安定しています。

サクラは独特の香りが人気で、高付加価値を狙えます。キャンプや燻製用途で需要があり、ナラとは異なる顧客層を開拓できます。カシは最高クラスの火持ちを誇り、プレミアム商品として高単価販売が可能です。

| 樹種 | 火持ち | 火力 | 仕入れやすさ | 価格 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| ナラ | 2〜3時間 | 中~強 | やや難 | 中 | 万能型 |

| クヌギ | 2.5〜3.5時間 | 強 | 容易 | 中 | 薪ストーブ・業務用 |

| カシ | 3〜4時間 | 強 | 限定的 | 高 | プレミアム・長時間 |

| サクラ | 1.5〜2.5時間 | 中 | 容易 | 中 | キャンプ・燻製 |

| クリ | 1.5〜2時間 | 中 | 容易 | 低 | エントリー・着火 |

上記のような代替樹種を組み合わせることで、「ナラがなければ売れない」という状況を防ぎ、年間を通じた安定販売も可能です。薪種類を豊富にそろえることで、顧客満足度向上にもつながります。

複数樹種を組み合わせた安定仕入れを実現するなら、実績豊富な山仁物産のナラ材・広葉樹ラインナップがおすすめです。用途や数量に応じて柔軟に対応し、継続取引にも最適です。

ナラ薪の魅力を活かして、販売で確かな成果を出そう

広葉樹ナラ薪は、火持ちの良さと安定した燃焼効率が魅力です。販売で成果を出すには、含水率の管理、産地ストーリーによる差別化、クヌギやカシなど複数樹種を組み合わせたリスク分散が重要です。

体験価値を丁寧に伝え、適正な価格設定をおこなうことで、高い利益率を狙えます。ナラの特性を活かし、顧客に選ばれる薪ブランドを育てていきましょう。

安定した仕入れと品質を両立したい方は、ナラ材・広葉樹を豊富に取り扱う「山仁物産」にご相談ください。事業規模やニーズに合わせて、柔軟にご提供いたします。